<だいぶん前に書いたのを改めて読むと、なんか違うことも多々あったので、リライトさせてもらいました>

三次市でも、庄原でも、新築で注文住宅を建てるということになると、とにかく寒いから、暖かい家にすみたい、というご要望をよく聞きます。

断熱材をしっかり入れれば、冬は寒くない、夏は暑くない家になると思われてるかもしれませんが、「しっかり」ってどれくらい? 「壁内結露」とか聞くけど大丈夫? という質問とか心配の声もあるので、今日は「壁内結露」について書いていこうと思います。

断熱はどれくらい入れたらいいのか、という質問についてはUA値0.3くらいにされたら良いんじゃないでしょうか、というところです。

これはまた別のところに書いていこうと思います。それくらいにしておけば、「今年の冬は極端に冷えるねぇ〜」となったとしても、全然平気になってきますので。

というのも、年々、温暖化で夏が暑くなってるじゃないですか。冬も雪が減ったり、1月でも日中晴れてると寒さが弱くなってる、て感じる日もありますが、ドカ雪とか、ちょっと勘弁してってくらいの寒波が来たり、冬の間でも気温が乱高下するような、変な気候になってきてるので、そのガツンと来る寒波にも負けない断熱にすればいいのにな、と思っています。冬の平均気温が上がってきたから断熱材は薄くしても良いよね、というのは、なんか違うなぁと思っています。

えー、長い文章はあまり好まれないので、結論から先に書かせていただくと、「結露させないための断熱材の選び方」なんてタイトルですが、断熱材はどれでも良いです。

なんかすごい話を期待された方、すみません。

夢のような断熱材があるんじゃないかと思った方、ごめんなさい。

実際のところ、さくら建築が新築で標準仕様にしている吹付断熱は30倍発泡のウレタンです。理由としては、速くて、気密がとれて、断熱欠損しにくく、大工が断熱工事をしなくて済むようにしたくて、防湿欠損もしにくく、トータルで計算したら安いからです。

よく似てるものに、100倍発泡のウレタンというのがあります。似てますけど、原料が違うので、性能も性質もかなり違っています。

100倍発泡は断熱材のなかの空気の泡がつながりやすいので、外から中までつーつーに繋がってしまうところもあったりします。壁の幅に納まるように充填するのですが、膨らんで出っ張った部分は削ります。そうするとスキン層がなくなり、防湿層が無くなるんです。もしも、壁の幅に納まるように吹いて、スキン層のある、つながらない完璧状態にしても、湿気の通しやすさの数値が5倍以上もあり、やっぱり湿気が通りやすいんです。

え??湿気を通して、呼吸するからいいじゃないか?、と思われるかも知れませんが、そんなことはなくて、部屋の暖まった湿気が断熱材を通って外へ向かうに従って、徐々に冷やされます。で、断熱材の中で結露します。

ひとつ忘れないでいただきたいのが、断熱材はぶ厚くなりますが、たとえば10センチの厚みがあったとして、暖かい部屋から1センチ、2センチ、と外へ行くに従って、徐々に寒くなります。断熱材1枚隔てて、温度がスパッと切り替わるのではなく、その厚みの内部で少しずつ温度変化していきます。

その結果としての内側と外側の温度差になっていますが、露点温度といって、湿気の量で何度で結露するか、というのが決まっていまして、断熱材の中でその露点温度になり、断熱材の中で結露する、という理屈になります。

壁の中の断熱材で結露すると、カビが生えるのは当たり前です。

いろんな断熱材の種類がありますが、グラスウールでも、ロックウールでも、ウレタンでも、フェノールフォームでも、XPSでも、EPSでも、入った湿気が露点温度になれば結露しますし、カビも生えます。

それが30倍発泡のウレタンだと、断熱材自体が湿気を通しにくいので、部屋の内側で湿気が止まります。

外の温度が0度、部屋の温度が20度で湿度40%という状態は三次市や庄原市なら結構あると思いますが、結露しません。大丈夫です。

ただし、外気温が−5度みたいな寒い時は、結露してします。30倍発泡ウレタンでも、結露するんです。

この、結露するとか、結露しないとか、なんでそんなえらそうに言いきれるんだよ、と思われるかもしれませんが、それは、結露計算するからです。

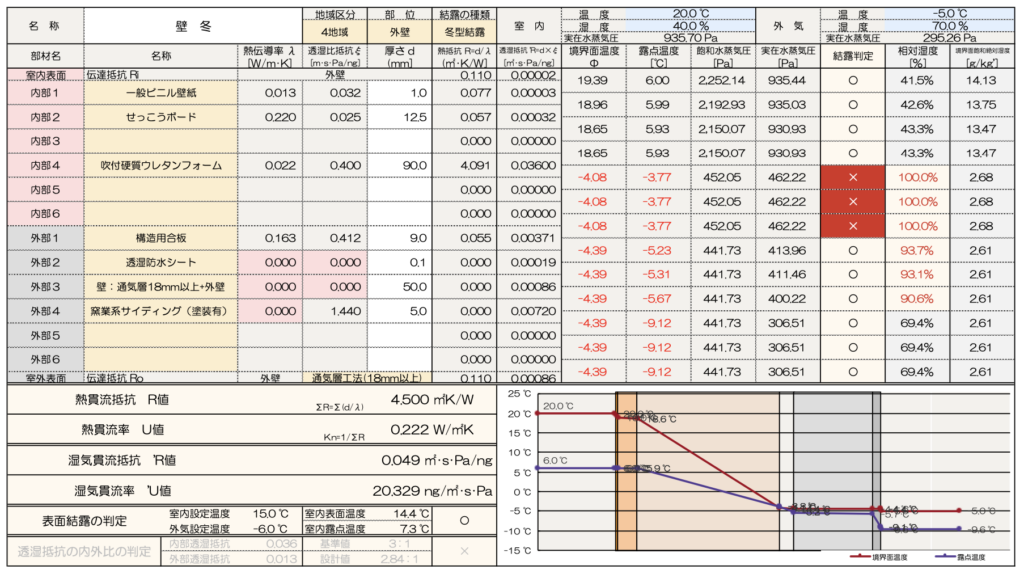

これが、結露するかしないかを判定するための結露計算シートなんですが、赤い×のところが結露していて、ちょうど構造用合板の内側ですね、ここに水滴が溜まるよ、というのを計算で出しています。実際に家を建ててみて、その寒い状況にならなくても、先にこうやって計算してわかるのって、すごいと思います。

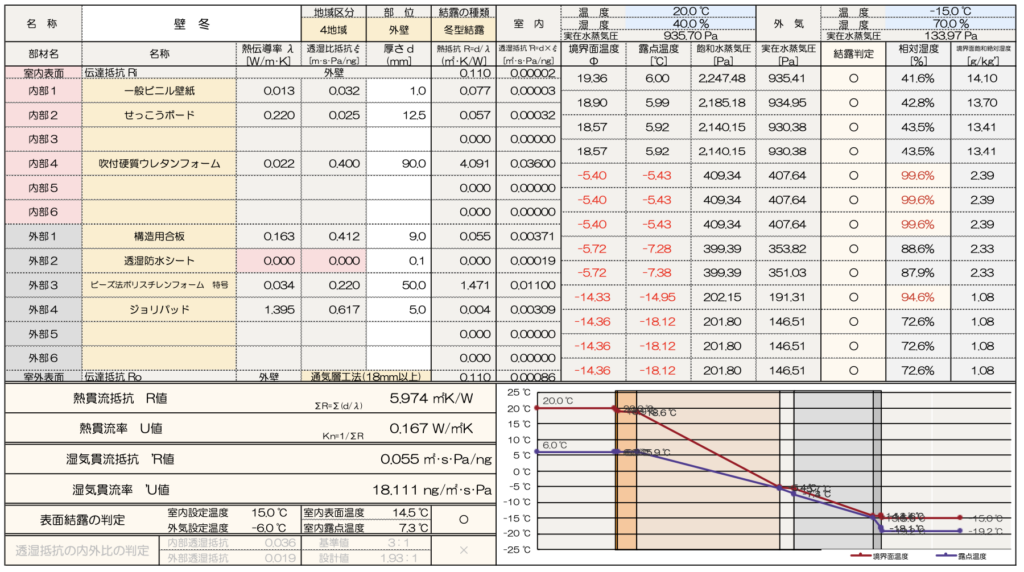

この結露を回避するには、防湿シートを張ればいいのですが、ぼくはこの断熱だと快適性には足らないので、EPSという断熱材で外付加断熱をしています。

このように、外付加断熱することで、さっきは−5度でしたが、-15度という、たまに来る大寒波でもギリギリ結露せずにやりすこせる断熱構成をみつけましたので、これを標準にしています。もちろん、こだわりがなければこれにしてるだけで、こういう断熱構成がいいな、というのがあれば、結露計算で確かめて、自由に設計しています。グラスウールも、セルロースファイバーも、木質断熱材も、やってます。

あとこれは、高性能住宅になじみのない方向けの説明なので、室内の温湿度を20度の40%という設定にしていますが、国の定める結露計算では15度で60%という、ちょっと寒すぎませんかね?という設定で良いことになっていて、ぼくのつくった家で住まれていると20度の50%という温湿度になってくるので、実際の結露計算では20度の50%で設定しますから、これよりもまだ厳しめになります。

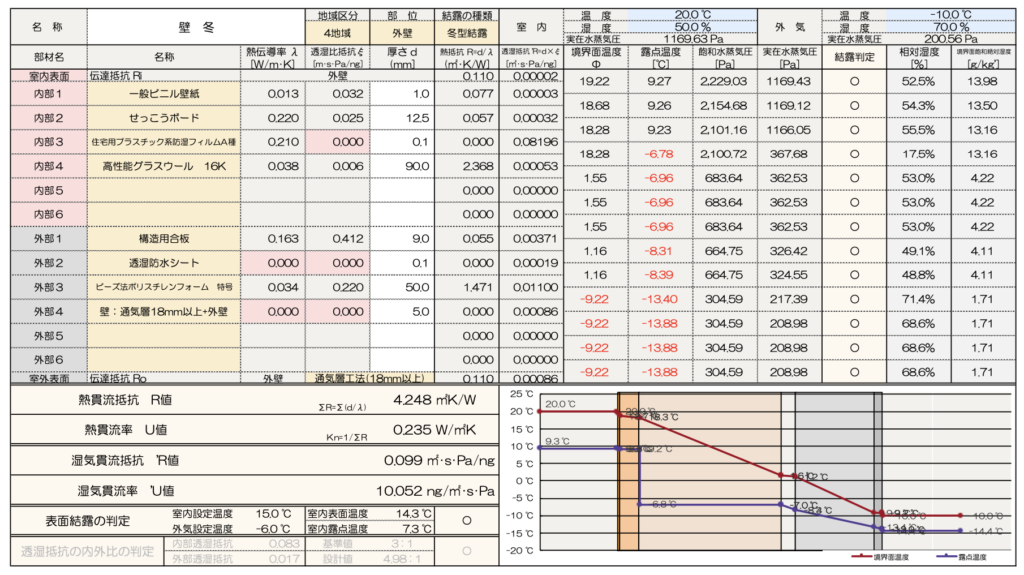

一般的に使われることの多いグラスウールですが、それはどうなのよ? というのも確認しておきましょう。

結論からすると、グラスウールも結露しません。

ただし、断熱欠損させず、防湿シートをきちんと張り巡らした場合に限ります。

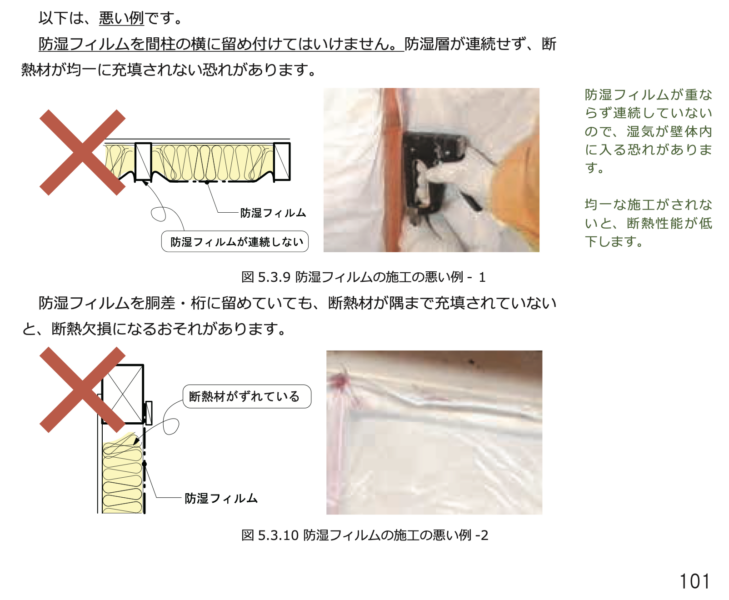

これは国交省のテキスト「住宅省エネルギー技術講習テキスト 設計・施工編 P.101」なんですが、下の絵のようにグラスウールがよれたりすると、そこだけ断熱材がない状態になります。えー、そんなことってあるの?と思われるかもしれませんが、「断熱欠損」でSNS検索してみてください。びっくりするほど出てきます。当たり前の平らなところだとグラスウールも入れやすいのですが、角とか、窓まわり、壁と屋根のとりあい、壁と床、コンセント、水道管、換気扇、照明器具、、、などいろんなイレギュラーな納まりで、断熱欠損することがよくあります。ただ、断熱をしっかりやるという意識があれば、気をつけてやれるんですけどね。

これは国交省のテキスト「住宅省エネルギー技術講習テキスト 設計・施工編 P.101」なんですが、下の絵のようにグラスウールがよれたりすると、そこだけ断熱材がない状態になります。えー、そんなことってあるの?と思われるかもしれませんが、「断熱欠損」でSNS検索してみてください。びっくりするほど出てきます。当たり前の平らなところだとグラスウールも入れやすいのですが、角とか、窓まわり、壁と屋根のとりあい、壁と床、コンセント、水道管、換気扇、照明器具、、、などいろんなイレギュラーな納まりで、断熱欠損することがよくあります。ただ、断熱をしっかりやるという意識があれば、気をつけてやれるんですけどね。

なんだか心配になってきますが、赤外線カメラで見れば、で断熱材がズレて断熱欠損してるかどうかもわかりますから、どうしても知りたい方はお声がけください。

グラスウールをきちんと充填するだけでなく、湿気を室外に出さないように防湿シート、気密シート、防露シート、ベーパーバリア、言い方はいろいろありますが、まったくすき間なく取り付けないといけない、というのも絶対条件です。これも平らなところだと結構できるんですが、角とか、窓まわり、壁と屋根のとりあいや、その他いろんなところで難しい納まりになって、欠損してしまうことが多いです。

よれたりとかの断熱欠損せず、防湿シートをちゃんと張り巡らす、という2つの絶対条件がきちんとできれいれば、この計算のように、-20度の寒波が来ても、結露することはないんです。

グラスウールで充填するなら、この2つの絶対条件をクリアできる大工さんに頼まれると良いですね。

実際に現場で施工する立場だから言えることではあるんですが、接客する営業さんがどんだけ自信を持って「できる」と言ってくれても、実際にグラスウールを充填するのは大工で、確認するのは現場監督です。

ということで、どの断熱材を選んでいただいても、結露する、しないは関係なくて、どれだけの厚みと、湿気をどう止めてるか、決まるし、それは事前に結露計算シートでわかってしまう、ということです。

グラスウールも全然良いと思いますし、使うこともよくありますが、速いとか安いとか気密とかの理由で、30倍発泡のウレタン吹付、柱の外にも付加断熱するというのを標準仕様にしていますが、それはウチの場合はそうなだけで、それぞれの会社さんで、それぞれのあると思います。とにもかくにも計算することをおすすめします。

それでは、みなさんの家づくりが良いことになりますことをお祈りしております。こんだけ長文のブログを書くっていうのも、そういう気持ちがあるからなので、ウチに依頼しなくてもいので、できるだけちゃんとした性能の家を建ててもらえるようにされてください。

それでは、みなさんの家づくりが良いことになりますことをお祈りしております。こんだけ長文のブログを書くっていうのも、そういう気持ちがあるからなので、ウチに依頼しなくてもいので、できるだけちゃんとした性能の家を建ててもらえるようにされてください。

それでは、そいぎんた! ばいなら〜